1 前言

直接与人机试玩(未适配手机端,可能需要PC访问才能加载AI模型): https://sct.ctm49.com/loveletter/

作为一名桌游爱好者,同时又对AI比较有兴趣,于是开发一个游戏AI就提上了日程。AlphaGo、Stockfish等棋类AI,NAGA、Suphx等麻将AI,以及Alphastar等等,无不证明AI在游戏领域可以给出一个“标准答案”,更深刻地改变了我们学习和理解游戏的方式。过去,我们习惯于通过经验积累、公式推导来提升棋艺,如今则可以借助AI进行复盘、打谱,衍生出人类从未探讨过的策略和下法(例如围棋的点33新定式)。AI的加入,让游戏的学习范式焕然一新,也让每一位玩家都能与“最强大脑”切磋较量。

在这样的背景下,对于常玩的一些桌游,我也想找到它的“标准答案”。此外桌游这种东西,能找到人玩也很难,找到“会玩”的人更难。于是我也想开发一些比较厉害的AI来跟我博弈。那么,本文就来分享我在学习和开发《情书》(LoveLetter)AI过程中的过程和心得,能给大家带来一些启发最好

2 基础知识学习

有句话叫做“如果学一个东西觉得难,那是你还没有准备好学习它”。在开始训练一个AI前,我觉得学习一些强化学习的基础知识是必不可少的,不然遇到问题都不知道问什么。于是首先在网上寻找一些强化学习的书籍和讲解:邱锡鹏《神经网络与深度学习》( https://nndl.github.io/ )、邹伟《强化学习》这两本书相对来说比较好读易懂。如今的GPT也非常强大,不懂就问AI极大地加快了我的学习过程。马尔可夫决策过程(MDP)、价值函数、策略和Q-learning这些最基础的有所了解,就差不多可以开启实战了。

3 《情书》游戏简介

《情书》桌游( https://www.zmangames.com/game/love-letter/ )是一个规则相对简单,但其策略深度和博弈难度确是非常大的不完全信息博弈游戏。所谓不完全信息博弈就是不知道一个游戏状态的所有信息,这意味着从一个玩家视角看到的游戏状态,可以对应多个实际的游戏状态。于是要从不完全信息中构建一个强力的策略,来击败对手,这相对于完全信息博弈游戏(例如象棋、围棋)要难得多。

那什么是不完全信息博弈的SOTA(State of the Art,可以理解为最优解)呢?——对于牌类的动态不完全信息博弈,其SOTA是完美贝叶斯均衡(Perfect Bayesian Equilibrium):每个玩家都会采取最优的行动,并根据先验概率、观察到的行动更新自己的信念,即对未知信息的概率估计。

简而言之,就是根据其他玩家的行动去推测手牌,然后做出收益最高的决策。这个决策也是一个混合策略,就像石头剪刀布不能只出石头一样,也要让对手猜不透自己。

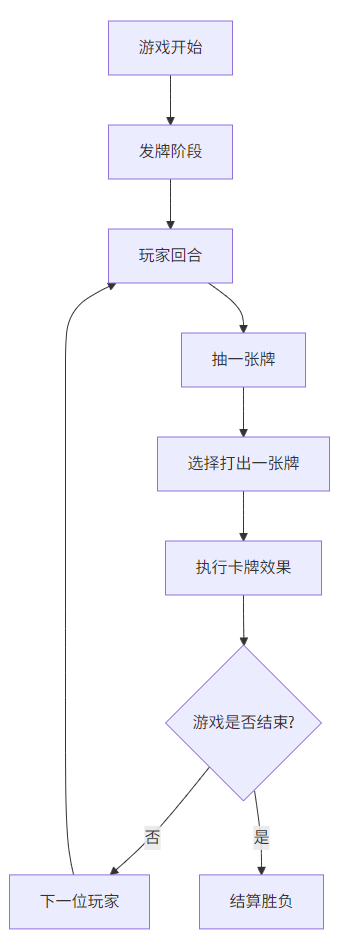

而《情书》就是众多动态不完全信息博弈的代表。基本规则如下:

轮到玩家时,抽一张牌,然后从手中两张牌中选择一张打出,执行其效果。部分卡牌效果会让玩家淘汰出局,最后剩下的玩家或牌堆用尽时,手牌点数最高者获胜。

- 侍卫Guard(1点,5张):猜测一名玩家的手牌,猜中则其淘汰。

- 牧师Priest(2点,2张):查看一名玩家的手牌。

- 男爵Baron(3点,2张):与一名玩家比大小,点数低者淘汰。

- 侍女Handmaid(4点,2张):本回合免疫其他玩家效果。

- 王子Prince(5点,2张):指定一名玩家弃掉手牌并重新抽一张。

- 国王King(6点,1张):与一名玩家交换手牌。

- 女伯爵Countess(7点,1张):若与王子或国王同手,必须打出伯爵夫人。

- 公主Princess(8点,1张):若打出或弃掉则立即淘汰。

可以看出,这个游戏抽1打1,本身能做的决策并不多,动作空间比较简单。但要赢一局游戏,却需要对对手的手牌有足够好的推测,通过1侍卫猜测、3男爵拼点,或者将大牌留到最后来获得胜利。

4 RLCard 框架和结构

RLCard框架( https://github.com/datamllab/rlcard )是一个非常好用于训练牌类游戏的框架,内置了像斗地主、UNO、Texas Hold'em之类的牌类游戏。并且自带Deep Monte-Carlo (DMC)、Deep Q-Learning (DQN)、Neural Fictitious Self-Play (NFSP)、Counterfactual Regret Minimization (CFR) 算法。基本上只需要写好游戏环境和AI的输入、输出大小,就可以直接开始训练了,省去了实现各种算法的时间。

快手团队也是利用它基于DMC算法训练了一个DouZero( https://github.com/kwai/DouZero ),斗地主AI。我玩了两盘它的DEMO( https://www.douzero.org/ )也算比较厉害。

对于一个牌类游戏,在RLCard框架下主要由环境、游戏、回合构成。交互方式主要是:模型-训练脚本-环境-游戏-回合,训练脚本初始化模型,从游戏环境中获取状态,交给模型去决策,然后将决策返回环境。环境创建一局游戏,并循环进行回合,再调用玩家、卡牌、发牌员等类进行游戏,直到游戏结束由裁判决定胜负和奖励。进行一局游戏后,生成一系列的训练样本交给模型去训练。

对于不了解的框架或项目,我非常推荐PocketFlow-Tutorial-Codebase-Knowledge( https://github.com/The-Pocket/PocketFlow-Tutorial-Codebase-Knowledge ),可以对一个项目进行分析并生成易于理解的中文文档,但需要LLM API,使用免费的Gemini就好。原来了解一个项目到使用可能要花个几天,用它之后非常加快理解速度。

5 开发过程

5.1 游戏逻辑

在AI时代,开发一个新的项目也变得简单许多。在RLCard中,已经有了UNO的例子,UNO的基本玩法(抽1打1)与Loveletter非常接近。所以我直接复制uno的项目,然后要AI帮我改成适用于情书游戏的代码。基本上一个简单的游戏框架就搭建完了。

这里就重点说一下踩坑的卡牌效果处理、合法动作空间:

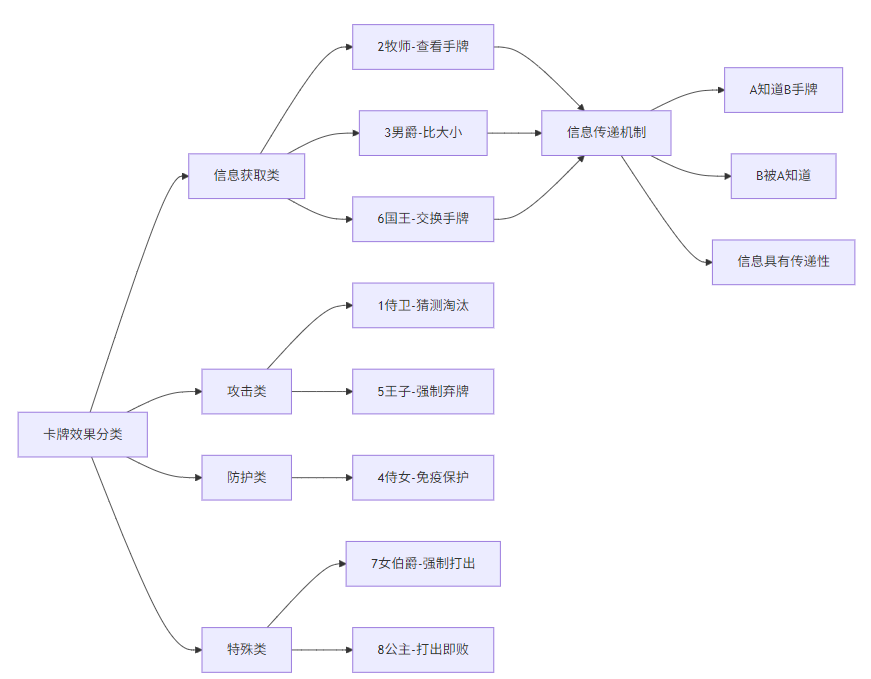

首先是信息获取类牌:2牧师、3男爵、6国王。在牧师看牌、男爵拼点平局、国王换牌时,要给A玩家添加知道B玩家是什么牌的信息,以及给B玩家添加被A玩家知道了手牌的信息。男爵和国王是互知手牌,并具有传递性:A知道B的手牌不是国王,B打出国王跟C交换,那么A->B的已知信息关系就要转换到A->C。在打出一张牌时,清除其他玩家对这个玩家、这张牌的已知信息。这样的记录就能给AI带来非常大的提升。

然后就是王子的弃牌结算,有两个特殊情况。如果公主被弃掉,该玩家立刻淘汰,不再抽牌。如果牌堆没牌,该玩家弃牌并淘汰。所有的打出卡牌、玩家淘汰,都需要把牌放入该玩家的弃牌堆。

合法动作空间主要分:1侍卫,可以对其他玩家使用,并猜测1-8。2牧师、3男爵、6国王,可以对其他玩家使用。5王子,可以对任何玩家使用(包括自己)。4侍女、7女伯爵、8公主,直接打出,没有目标(或者可以认为目标是自己)。已淘汰的玩家不能成为目标,但被侍女保护的玩家仍然能成为目标,否则在其他玩家都被侍女保护的情况下,可能导致没有合法动作空间了。

5.2 训练逻辑

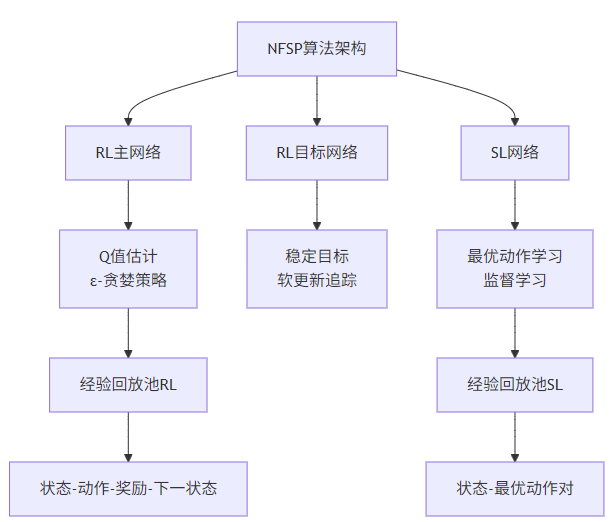

NFSP(Neural Fictitious Self-Play,神经虚拟自博弈),是训练两个强化学习(RL,reforcement learning)网络,DQN(Deep Q-Network)和一个监督学习(SL,supervised learning)网络。

首先初始化这三个网络:RL主网络、RL目标网络、SL网络。给定一个游戏局面,以一定概率(默认是0.1)使用SL网络决策,否则采用RL主网络决策(ε-贪婪),直到游戏结束,得到RL经验回放池(训练样本):(状态state, 动作action, 奖励reward, 下一步骤next_state, 结束标记done)。

当样本足够大时,采样一批样本训练RL主网络,RL主网络是一个Q(s,a)函数,即在一个状态s下,选择动作a,会得到什么样的价值Q,Q使用贝尔曼方程(Bellman Equation)来计算。RL目标网络是一个更加稳定的网络,通过软更新、硬更新追踪RL主网络。这是因为如果使用同一个网络,Bellman方程计算样本的Q值(即长期奖励)时变化会很大,导致训练过程非常不稳定甚至发散。

其中,那些使用RL网络决策的,并且最终是采用了当前所有合法动作中最高Q值(根据RL主网络)的那些样本,即动作a = argmax(a) Q(s,a),会把(s,a)样本存入SL网络的经验回放池(训练样本)中。

那么SL网络就很简单了,回到我们最初的训练AI的目的,就是在当前状态s下,选择一个最佳动作a,即训练一个 a(s) 函数。于是采样SL网络经验回放池中的样本,即RL网络决策的最佳动作样本(s,a)用来训练SL网络,这就是一个简单的分类问题网络(就像手写数字识别一样)。

这样,我们就能得到一个逐渐收敛到纳什均衡的决策模型。

当然,这些训练逻辑一开始我也没有弄得很详细,RLcard框架已经非常完善了,只需要调用NFSPAgent类相关的函数,这些都会自动运行的。

5.3 状态与动作编码

游戏逻辑和网络训练相关逻辑我们都准备好了,接下来就需要一个“翻译官”,将游戏的状态、动作、奖励编码成模型训练时的输入张量。当然,其中动作还需要双向翻译,模型输出的决策还需要返回到游戏逻辑中执行。

游戏的状态是非常复杂的,有每位玩家的手牌、出牌的历史、牌堆的大小……也不是所有的游戏状态都需要喂给AI,否则可能导致输入模型的维度特别大。另一方面,一些重要信息需要“额外地”发送给AI,就像在AlphaGo中,不只是整个棋盘的局面,最近走的几步棋作为向量输入可以更快地让AI学会下棋。

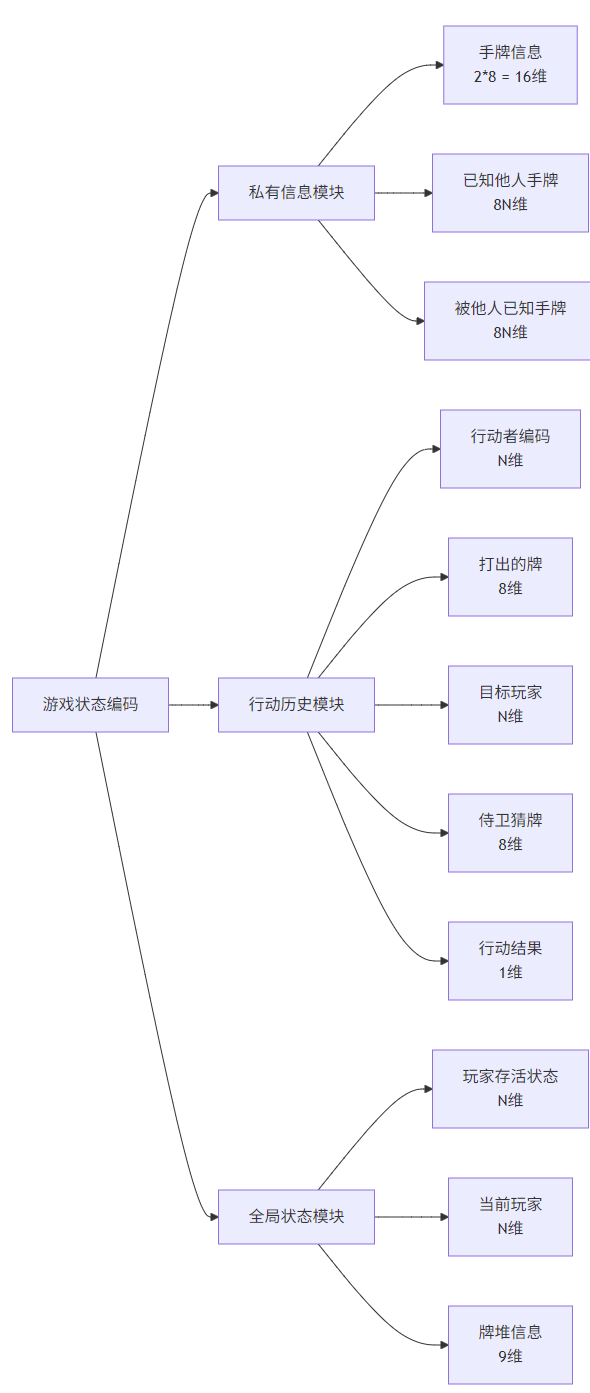

因此,我的状态编码主要是玩家当前的私有信息、之前行动的历史、全局的状态三个模块:

玩家的当前私有信息,一是两张手牌,使用one-hot编码,共16维。二是之前在游戏逻辑中提到的其他玩家是否知道我的手牌(按照玩家id排列的手牌one-hot编码,共24维),以及我是否知道其他玩家的手牌(同样是按照玩家id排列的手牌one-hot编码,共24维)。比如我上个回合使用牧师看了玩家3的手牌是8公主,然而再次轮到我的时候,他手上的公主牌还在,那么关于玩家3手牌信息就编码为[0,0,0,0,0,0,0,1]

行动历史部分,每个行动编码为行动者(根据玩家数的one-hot编码)、打出的牌(8维one-hot编码)、目标(根据玩家数的one-hot编码,最后一维表示无目标)、侍卫猜的牌(8维one-hot编码)、行动结果(是否猜中了/拼点赢了等)。为了涵盖更多动作给AI决策,我记录了8个行动历史,在4人游戏中,有 8*26 = 208 维。然后关于行动历史应该逆序排列(最新的行动永远编码在第一位)还是顺序排列(第一位编码的是最老的行动),我还是采纳了AlphaGo的顺序排列,这样可能对AI理解游戏进程更有帮助。

全局状态部分,一是玩家是否存活/是否受保护,按玩家数one-hot编码。二是当前的游戏玩家,也按玩家数one-hot编码。三是关于剩余牌的信息,使用牌堆剩余牌数/总牌数,代表弃牌堆大小。每种牌也将所有玩家该种类牌加起来/总牌数,蕴含着某一种牌是否打完了(就不用再猜了)。

这样整个游戏训练就可以跑起来了,接下来主要是一些超参数的调整。

6 训练超参数调整

训练的主要超参数就是整个网络的大小,小网络[64,64]可以迅速的收敛,但是训练出来的AI还是比较弱。于是选了大网络[512,512,256],结果过拟合现象非常严重。因为没有学习到强力策略,导致AI收敛到一个比较弱的策略了。于是又引入了sl层的dropout,有所改善。

最后采用[512,512,256]的网络,0.5的drop_out概率,其他跟随默认设置。

agent = NFSPAgent(

num_actions=env.num_actions,

state_shape=env.state_shape[0],

hidden_layers_sizes=[512,512,256],

q_mlp_layers=[512,512,256],

device=device,

save_path=args.log_dir,

save_every=args.save_every,

rl_learning_rate=0.0001,

sl_learning_rate=0.00005,

q_epsilon_start=1.0,

q_epsilon_decay_steps=1000000,

reservoir_buffer_capacity=200000,

q_replay_memory_size=200000,

sl_dropout_p=0.5,

)对战随机AI,4人局收敛到胜率35%左右,3人局收敛到50%左右,2人局70%左右。实测几盘人机对战,有些信息感觉AI还是没有捕捉到,没有人聪明。可能需要一些调整(网络、超参数、训练方法等)

7 WebUI制作

为了更方便地在线与AI对战,之前也开发过一些游戏,想做一个web版的《情书》游戏。得益于wasm,现在web上也可以加载小的AI模型。再加上Web端可以说是跨平台性最强的,于是——开始开发!

在AI的推荐下,我选择了Phaser.js来开发,这个引擎非常适合2D游戏。由于VSCode的Gemini、Copilot、CLine等虽然比较专业,但是不交钱的话用起来非常麻烦。一下子就达到token上限了。最后我选择了腾讯的CodeBuddy,虽然实力不如Cline+Gemini Pro,但是它免费啊!当然还有一些Cline+别的API可能也比较好用?

Codebuddy搭建基本的场景很丑,AI在设计UI这一块还是比较差,调了很久才调成现在这样的UI。虽然还有很多不足,但至少能玩。要优化成非常丝滑的卡牌游戏AI太难了,遂放弃。然后就是专注于游戏逻辑的实现了。

游戏逻辑+AI逻辑也算比较简单,直接复制Python的代码,让AI适配到Phaser.js中就行。当然,还是有许多需要debug的地方。Python的有些代码逻辑(数组、条件分支、循环等)与Javascript不同,要完美移植还得一步一步打印中间变量。确保游戏状态->状态编码->AI模型->决策->行动这个工作流与Python中完美对齐。

最后,大功告成!获得了一个可以与AI对战的Web版《情书》

0 条评论